Una nueva educación

Los estudiantes, protagonistas

Una nueva educación

Los estudiantes, protagonistas

En el centro de la nueva educación está el estudiante, el aprendiz. Lo que se pretende «estampar» en su mente no dura, sólo lo que él mismo construye.

Selección de fotografías:

Fotografías de la escenificación de la Historia del Romancero por alumnos del Colegio Estudio en el Teatro de la Comedia, 1947. Archivo Histórico Fundación Estudio.

Cuaderno de excursiones del alumno del Instituto-Escuela Bernardo Simonet, 1931. Fundación Ramón Menéndez Pidal, Madrid.

Ángel Llorca, Leer escribiendo, Madrid, Librería de los Sucesores de Hernando, 1933. Residencia de Estudiantes, Madrid.

Álbum de excursión a Alemania de alumnos y profesores del Instituto-Escuela, 1930. Fotografias del álbum conservado por Julia Pettersson Salom y adquirido por la Fundación Francisco Giner de los Ríos, Institución Libre de Enseñanza, Madrid.

La deportista Aurora Villa (profesora de Educación Física del Instituto-Escuela) en la portada de la revista Mundo Gráfico, año XXII, núm. 1093, 12 de octubre de 1932. Residencia de Estudiantes, Madrid.

Panchita y la bruja, «curritos» del Colegio Estudio. Archivo Histórico Fundación Estudio

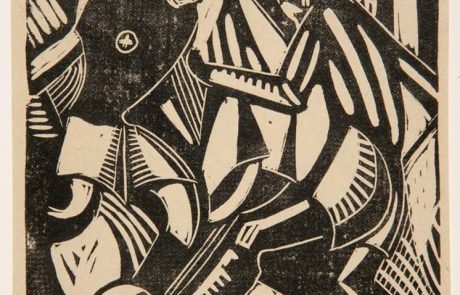

Francisco Bores, Futbolistas, hacia 1922. Xilografía, 13 x 10,9 cm. Residencia de Estudiantes, Madrid.

Clase de dibujo y pintura del Instituto-Escuela, en su sede del Instituto Internacional, hacia 1925. Residencia de Estudiantes, Madrid.